杨豪良 著

《于志学冰雪画派艺术研究》连载之三:冰雪“相对论”

一般来说,相对是一个哲学概念,是指某一物质或某一整体和另一物质或另一整体的相互比较。相对还是一种有条件的、暂时的、有限的、特殊的比较性存在,是非绝对的,它需要一种参照系。

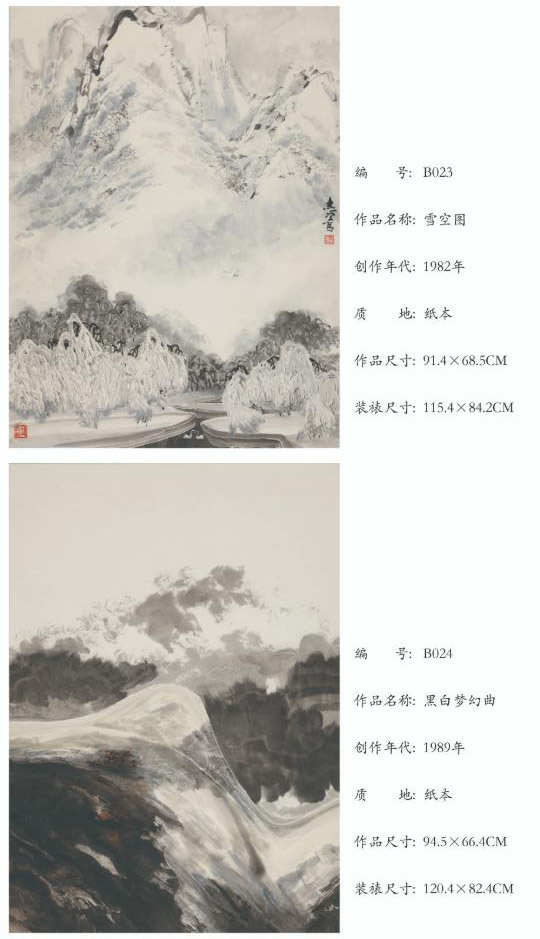

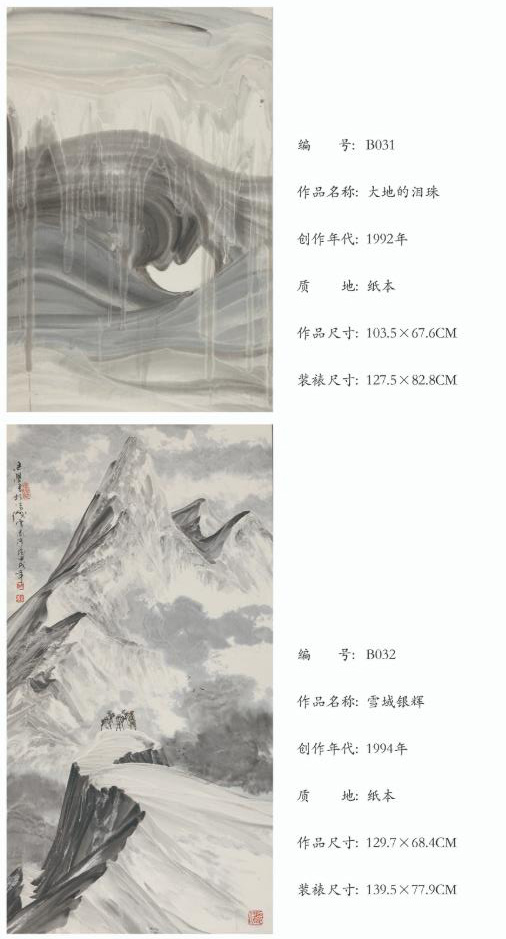

(现藏于黑龙江群力美术馆)

我们此处所言指的冰雪“相对论”正是基于这种前提。并且,这种相对不仅是一种比较性的存在,其实还是矛盾的对立统一,所谓矛盾的对立统一其实是揭示了阴阳根本律的一个方面而已,严格意义上讲,世界上的事物都是成对出现或存在的,比如有男就有女,有因阴就有晴,有实就有虚等等。雪往往和“寒”相联系,而东北之寒与江南之寒是不同的,那是因为东北之雪与江南之雪不同,反之亦然,所以江南之雪可以用留白法、喷粉的方式完成或表现,但关东大雪、北国风光的“山舞银蛇、原驰蜡象”则不能用江南之法表现。过去的画家是鲜有涉足于斯的,唯有于志学以其特有的矾墨之术“独钓寒江雪”。这种冰雪相对论的存在,不仅衬托出来江南冰雪的优美情调,更凸显出了关外冰雪的壮阔情怀,还彰显了传统雪景画与现代冰雪画之间的矛盾张力和新的巨大的美学空间。这实在是一种贡献,是一种真正填补了空白的大贡献。冰雪山水画的出现不仅揭示了中国画的南北山水画的成对存在性,还表明了各自不同的绘画技法的相对性存在,比如传统的留白法就不足以表现北国风光,更无法表现北国之冰,北国的冰天雪地就需要有相应的绘画技法进行表现,于志学的矾墨技法就是一个很好的突破口。同时,冰雪相对论还使人们看到了中国绘画的黑白体系的相对性存在,而在此之前中国画是由“黑”系统一统天下的,明白了“白”的体系,才真正地明白了中国画的黑白体系。也正因为如此,中国画的本质性色彩系统才算是完整的。实际上,黑白虽然相对存在,但它们并不是对立的,而是可调和的。正如阴阳是互根的一样,“阳在阴之内,不在阴之对”,黑白体系的相对性存在,让我们从晶莹剔透的冰雪世界中看到了白与黑的完美结合,或者说是在矾水的催化作用下,黑与白化合后升华为矾墨这个精灵。冰雪山水画是中国画技法的一次革命,是真正的“计白当黑”。冰雪水墨画是一种全新的绘画样式,它的以白为主体的审美形态与传统的以黑为主体的审美形态截然不同,由此而带来的审美意识等的变化也是空前的,使人们看到了银色世界的冷峻、肃穆、超凡和空灵的新境界。同时,冰雪的“相对性”还表现在传统画雪与于志学冰雪山水画的不同,传统雪景画只是用留白法和弹粉法等进行表现,尽管通过联想与想象,在欣赏过程中能够产生“雪”的感受,但它仍然是黑色体系中的一种“空”法,所谓的“雪”是虚的,更无法表现出“冰”,所以它没办法表现北国风光。而冰雪山水画则是以笔墨为基础画出来的冰雪,尽管冰雪山水画是通过矾墨直接画冰雪,但它与传统的留白法在画理上仍然是一脉相通的,它仍旧是通过比较的方法表现冰雪的。因为于志学真正能够畅快淋漓地表现冰雪山水的时候,是在他真正地发现了冰天雪地中“白山黑水”的奥秘,陡然间,于志学豁然开朗并如获至宝,“黎明时分,突然一条黑色的带子闯进了晨曦,我惊奇地问拉基米那黑带子是什么,他告诉我,就是贝尔茨河,我问他贝尔茨河水怎么是黑色的,他告诉我‘冬天雪地里的河水总是黑的’。我听到这个回答,激动地跳了起来,我的画终于可以上重墨了,我苦思苦熬不得其解的难题终于迎刃而解了”[ 于志学:《无悔人生》,郭怡孮主编、满维起执行主编:《当代中国美术家档案·于志学卷》,北京:华艺出版社,2004年,第198页。],这时候的于志学在创作上不仅“开帆入天镜”,而且心手双畅、如鱼得水。因为这个时候,于志学真正找到了能够用反差极大的相对方法表现冰雪的路径——他终于可以在冰雪世界中画黑色了,并且这种对比强烈的“黑”与“白”的共同存在恰恰凸显出了冰天雪地的自然之韵。

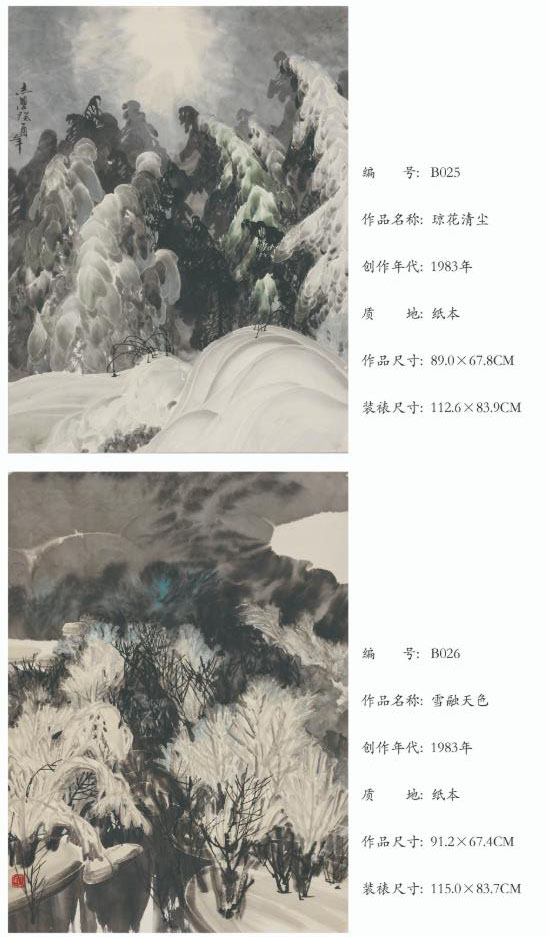

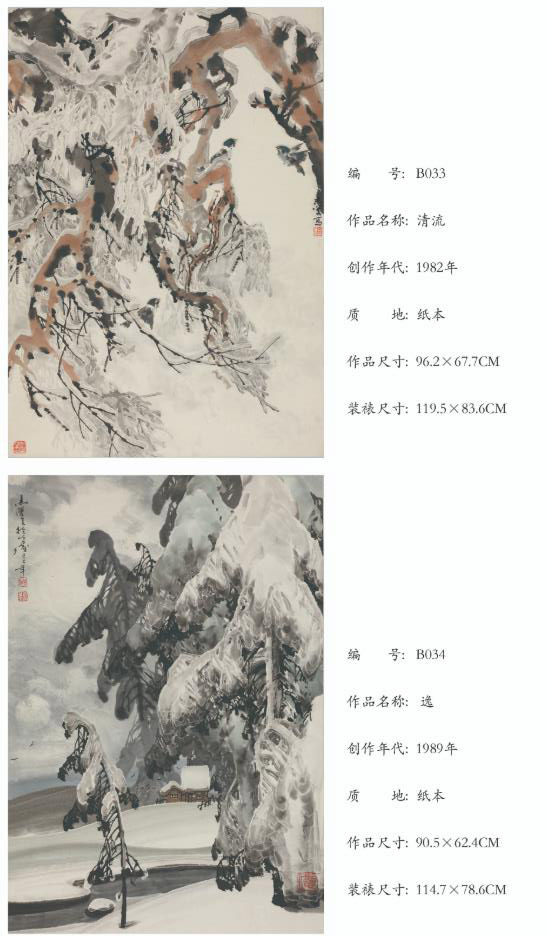

(现藏于黑龙江群力美术馆)

当然,冰雪“相对性”表现在多个方面,比如冰雪画的写实与写虚、矾墨技法的黑白表现等等。从对这些“相对性”的探析中,我们可以发现冰雪山水画区别于传统雪景画的精微之处,也可以窥见由冰雪山水画而演绎开来的冰雪画系统的基本原理和逻辑延伸。

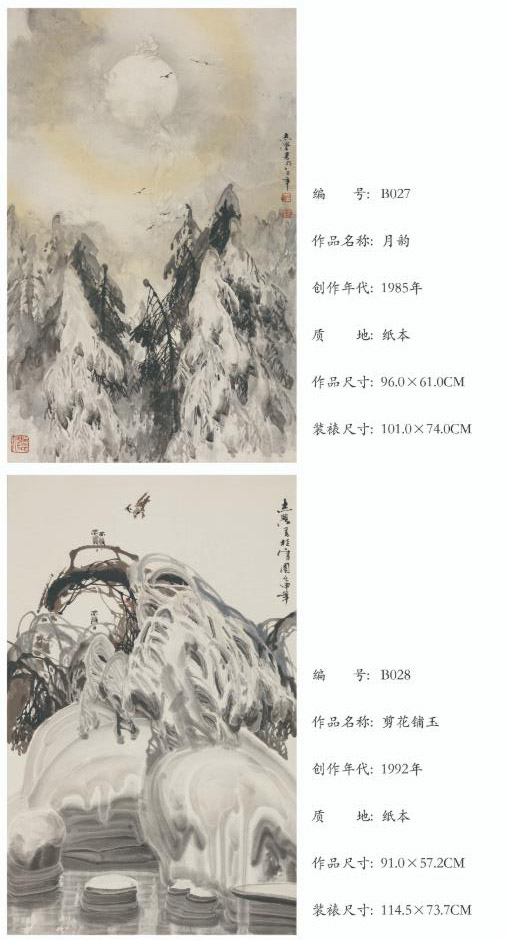

(现藏于黑龙江群力美术馆)

黑白是互根的,因为有“白”的存在,才有了“黑”的呈现,比如书法中的线条之痕,水墨画中的墨与水的氤氲与交融、淋漓与朦胧。而冰雪山水画中的那种立体之 “白”则是因为非白的线与面的存在而凸显,这种“凸显”的依据就在于于志学所获得的“冬天雪地里的河水总是黑的”这种真实信息。所以,“黑、白相对存在”不仅是冰雪绘画的理论基础,更是其表现技法的重要关注点。试想,传统雪景画中的留白之法,无非是通过“白”这个虚的空间周围景象的描绘来暗示或提醒那块空白是“白雪”。而弹粉之法,也不过是通过在已有的图景上进行白粉的追加或覆盖希望形象地说明那些白粉是纷纷扬扬的“雪花”而已。而留白法中的“空间周围景象”和弹粉法中的“已有的图景”,都是为了衬托“白雪”、“雪花”的具有“黑”的意味的一种存在。所以,无论是传统的雪景画,还是于志学所创立的矾墨冰雪画法,都较好地把握了黑与白的相对性存在。尤其是矾墨冰雪画法更是实实在在地通过黑与白的对比表现,构筑起了一个能够让人身临其境的雪国。这种相对并不是绝然的对立,而是可调和的,就像我们见到的太极图一样,阴阳互根而非独立存在,因为孤阴不生、独阳不长。于志学的冰雪山水画也正是以中国传统的阴阳哲学观为基础的技术性表现,黑白体系的相对性存在,让我们从晶莹剔透的冰雪世界中看到了白与黑的完美结合。或者说是在矾水的催化作用下,黑与白化合后升华为矾墨这个精灵。于志学的冰雪山水画以“白”为主要审美形态,与传统中国绘画中以“黑”为审美形态迥然不同,虽然冰雪山水画仍然是以笔墨为基础,但它引入了白纸这个因素,并发现、挖掘和提升了矾水产生水痕线的功能和作用,也因此创造出了白色体系。在冰雪山水画中,白色以前所未见的姿态占据了画面的主导地位。之所以说冰雪山水画是对传统绘画的创新,除了创造者本身的求新意识、创变思想和敢为天下先主导因素之外,在表现材料的运用和作品意境的开拓方面,也体现出“新”味道。而冰雪山水画的进一步发展,也必须在材料和意境有进一步地开拓,使之与历史悠久的中国画黑体系真正地并驾齐驱。关于黑白相对性的讨论,胡东放先生的专著《中国画黑白体系论》(人民美术出版社1991年版)曾有详细讨论,这本专著在研究中国画的大体系和中国画的本质方面牢牢抓住了中国画基本材料的物质条件,并在此基础上有了一个巨大的发现:“中国画是一个主要由黑墨和白纸这两种特殊材料构成的黑白体系。这个黑白体系的样式正是中国画区别于世界上所有其它民族绘画(这里主要指该民族自创的绘画)的关键之点。黑白体系作为中国画的一种主要样式,其本身又包括两个下属体系,一为黑的体系,一为白的体系;黑的体系以黑构成画面主体,白的体系以白构成画面主体;历来几乎所有的中国传统绘画都为中国画黑的体系的样式,而白的体系的样式在中国传统绘画中从未出现过,只是在近期冰雪山水画出现后才算有了第一个例证。本书提出中国画黑白体系并不以一种感觉的论断为据,而是要象证明一个科学命题那样将其置于从视知觉原理到中国绘画史等一切所能涉及到的理论和事实之中去进行详实有据的论证。”[ 胡东放著:《中国画黑白体系论·序言》,北京:人民美术出版社,1991年。]也就是说,在于志学的冰雪山水画诞生之前,几乎没有人关注中国画的黑白体系之存在,更没有关于中国画黑白体系之讨论,即便是有人提出中国画的黑白体系的问题,也只能是一种假设。就算是胡东放先生本人对中国画黑白体系的关注和提出大概也是在于志学的冰雪山水画出现之后。所以,从另外一个角度讲,此书是为冰雪山水画而写的。本书也较清晰地廓清了中国画的“黑的体系”与“白的体系”,从而也使人们对中国画的黑白体系有了新鲜而系统的认识和理解,甚至是对艺术创作的一种指导性理论。因此,这本书也可视为于志学及其冰雪画派进行冰雪绘画创作的重要理论基础之一,而它的诞生也有着其深刻的历史背景。这种背景不仅为中国画的新发展提供了预想不到的机遇,也为许多新的观念、理论的诞生提供了无限的可能,《中国画黑白体系论》的诞生就是一种有力的佐证。

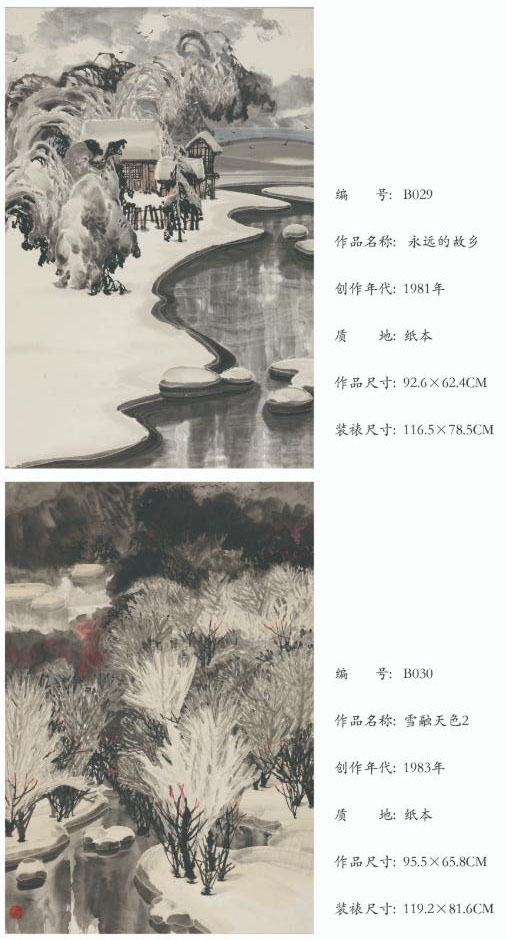

(现藏于黑龙江群力美术馆)

1985年7月,《江苏画刊》[ 《江苏画刊》于2003年经国家新闻出版署批准,更名为《画刊》。——笔者注]发表了一篇引起当时画坛重大反响的文章——李小山的《当代中国画之我见》。并且在这篇文章后面加了编者按:“我们发表了中国画研究生李小山同志的文章,并将就此开展‘当代中国画之我见’专题讨论,热切地期望有志于创新中国画的广大作者、读者和青年朋友们在这次讨论中发表意见,思考与探索,展开讨论与争鸣;解放思想,各抒己见,确保创作自由的进一步体现,也为美术评论工作者实现评论自由创造良好的气氛。”[ 《江苏画刊》,1985年第7期,第2页。]在1985年,中国画研究生是为数不多的稀有人才,他们的一些观点必然会引起学术界的关注,同时《江苏画刊》所倡导的“当代中国画之我见”的专题讨论更是得到了众多人的关注、反思和追问,从第8期开始设《当代中国画之我见》专栏,第8期有丁涛的《<当代中国画之我见>读后》、董欣宾的《也谈几句我见》、边长的《对传统问题的再思考》,第9期有蒋正义的《传统与时髦》,第10期有丁涛整理的《“当代中国画之我见”讨论会纪要》、张蔷的《从理论批评的角度的思考》、卢辅圣与江宏的《“现代中国画”形式刍议》、张迁的《读李小山文随感》、陈传席的《“反”传统是对传统的最好继承》,第11期有杭法基的《浅谈当代中国画》、卢辅圣的《历史的“象限”》,第12期有马振国的《读<当代中国画之我见>的对话》、王大根的《中国画的过去与未来》等13篇文章,基本上都是围绕李小山文章的内容展开的讨论。这种讨论在1986年的《江苏画刊》中仍然有专栏继续进行,并且它所产生的影响远远超出了编辑本身的预料,成为一种美术史上的重要事件。在《江苏画刊》1986年第9期中,编辑部专文《致读者》:“一九八五年七月,我们发表了李小山‘当代中国画之我见’一文,当时来不及考虑太多,只是想对画坛沉闷的现实投掷一块石子,试图溅起一点浪花。然而,始料所不及的是,一篇短文酿成一场大论战,超稳定的中国画坛像闹地震一样连锁反应,震惊了老少几代美术家。……李小山文章之所以引起这么大震动,决不是偶然的。……把中国传统文化放到现代世界文化的大范围来进行比较、反思,从而找到它的未来坐标,这是当今任何一个中国画家、理论家都必须思考并作出判断的问题。迄今为止,全国有二十多家报刊杂志为这次中国画讨论作了报道、评论;……据不完全统计,迄今发表于全国各报刊上的论文不下百余篇。……尤其可喜的是,一大批青年理论勇士和中国画探索者的崛起,这是一支不可等闲视之的活力,它推动着中国画坛向更高的层次运转,预示着我国美术事业一个多元化大繁荣、大突破的局面必将到来。当前,这场讨论还在继续,……本刊期望这一讨论能向纵深发展……”[ 《致读者》,《江苏画刊》,1986年第9期,第2页。]实际上,关于这一话题的讨论持续了很长时间,也引起了众多美术家、理论家的系统思考。许多专家将李小山论文所引发的一系列论战称为“李小山事件”。1985年注定是当代中国美术史上最令人亢奋和难以忘怀的一年,因为这一年的中国画坛发生了太多触动人思想深处的事情,关于传统与创新的讨论在这一年被彻底引爆,并呈现出一种井喷之势。也促进了许多艺术家、学者对中国画的传统与创新的理论思考和阐述,有的更是通过比较性研究,提出了不少新的艺术观点。关于此,周韶华先生在其《1985年前后我所经历的重大美术事件》[ 周韶华:《1985年前后我所经历的重大美术事件》,《大家之路——周韶华》,济南:山东美术出版社,2006年,第55-58页 。]一文中有较为详细的论述,并强调指出:“从本质意义上说,‘85美术新潮’为‘第三代画家’和‘第三代美术批评家’的崛起打通了一条隧道。围绕着‘现实主义唯一方法论’、‘形式美与审美功能’、‘抽象美’、‘自我表现’和‘多元化’等问题的论争,群起向传统观念挑战,在深度和广度上同20世纪世界性的现代主义思潮有某些相似。这一历史性的前进运动是一种普遍性的需求与渴望,是任何人磨灭不了的。”事实的确如此,“85美术新潮”留给了历史许多的回味与思索。在那一时期参与其中的许多年轻学者,在多年以后的今天都已是学名远播的大家了。这里要指出的是,所谓“85美术新潮”并非公元1985年的事情,而是那一个时期的特指。宽泛地看,所谓“李小山事件”亦当属“85美术新潮”中的一个重要组成部分而已。“‘85美术新潮’这一概念,在美术史上的意义并不局限于1985年,而是泛指发生在1984年至1989年四五年间的一系列美术现象,包括群体、展览、会议、个体与个展、活动等。1985年至1987年为高潮期,一个重要标志,是艺术群体热成为一种普遍的现象。”[ 斯舜威著:《中国当代美术30年(1978—2008)》,上海:东方出版中心,2009年,第181页。]据于志学讲,胡东放的著作《中国画黑白体系论》也正是诞生于这样的重要历史背景下。这部著作前所未有地明确提出了中国画的“黑的体系”与“白的体系”,并有系统的论述,这是其创新所在,也是难点所在,更是引人瞩目和发人深省之所在。胡东放先生将中国画的黑与白放置于宏大的历史和时代背景中进行比照,既是对传统中国画历史的再一次梳理,又是对冰雪山水画所代表的“白的体系”的一种新的理论定位和系统阐释。尤其是在讨论传统雪景画与于志学的冰雪山水画的相对性意义的时候,更是有独特的见解和深刻的预言:“这条白色的矾水水痕线正是白的体系得以矗立的关键性基点,之所以这样说是因为这道白线已经占据了中国画黑的体系的根基——物体的轮廓及结构线。这是发生在黑白体系之间的一个重大的事件。对走出黑的体系并建立白的体系来说没有比这更为基本的东西了。当这种冰雪山水画出现之后,观者无不为画中这道奇异的白色轮廓线所打动,一些人因冰雪山水画与传统绘画样式的较大距离而甚至怯于承认这是中国画,但从笔墨纸这些极其重要的物质材料出发又不得不承认这是完全的中国画(并且在不以粉质而以纸本身之白与墨共同形成雪这一手法上更具中国画的特点)。这是一种新样式的中国画,一种白的体系样式的中国画。”[ 胡东放著:《中国画黑白体系论》,北京:人民美术出版社,1991年,第310页。]的确,矾墨水痕线是能够将黑与白巧妙统一在一起的一条生命线,它也是“白的体系”的信心支撑。

(现藏于黑龙江群力美术馆)

当李小山在文章中讲“中国画已到了穷途末路的时候”,于志学早已开始了他的冰雪画新技法的尝试并已有阶段性成果;当人们还在继续讨论“当代中国画之我见”的时候,胡东放已经开始爬理他的《中国画黑白体系论》了。而这一切显然与于志学有着很大的关系,与于志学的超前思维、敏锐眼光、执着追求紧密相关。于志学是一个胆大包天的人,他硬是要在白色的宣纸上画出具有冰雪味道的白色,这是许多人想都不敢想的事情,但是于志学却做到了。他充分地利用了水墨冰雪的“相对性”锻造出来打开北国冰雪美景的钥匙,而《中国画黑白体系论》则是锻造冰雪山水画过程中的另一把钥匙。不仅如此,它还为中国画创新提供了宝贵的思路和有益的借鉴。如果说没有于志学的冰雪山水画,则几乎不会产生胡东放的《中国画黑白体系论》。因为于志学从技法上解决了黑白对立统一关系,他很好地把握了冰雪相对性,“那北国粉妆玉砌的世界,似乎有白无黑,实际上,在景物的联系对比中,在特定光线的映照上,依然存在奇妙的黑白对立统一之美,并且上升为画理,这就解决了描写冰雪世界的一个首要问题,使他有可能确立一种以白为主黑为辅、实其白虚其黑的直接画雪的技法超越了古人对黑白关系的运用。”[ 于志学:《冷逸之美——我对冰雪山水画审美内涵的探索》,卢平主编:《冰雪画派》(上),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第68-69页。]正因为如此,于志学才提出了“墨有韵、白有光”、“画山无石、画林无木、画木无枝”等观点,这些不仅是他艺术地认识对象和把握对象的结果,也是他探究笔墨和深入提炼的必然。而《中国画黑白体系论》更是从绘画理论上对于志学的冰雪绘画技法和冰雪艺术观点进行了逻辑延伸与深化,并使关于冰雪绘画的理论与实践形成了巧妙的互补和互证。关于中国画的黑白体系的讨论,我们在本书第二章第二节《如何打造画派》中将有进一步论述。

(现藏于黑龙江群力美术馆)

(现藏于黑龙江群力美术馆)

冰雪山水画的写实与写虚构成了很好的一种相对性,但无论冰雪山水画是如何地“写实”也不可能像西方油画那种对自然的摹写,也不是像西方风景好那样地依照眼中的世界将自然景象截取一段放在画框中,它是通过言情和咏志的映寓来创作冰雪山水画,从这个角度言,它是地地道道的传统中国画,它是写意的。冰雪山水画将写实与写虚很好地融合在一起。但是冰雪山水画绝对吸收了西画那种透视关系,并且在技法上也有其新的突破和变化,这是一种思维之变,尽管其中仍然有许多作品是通过传统的“三远法”来完成,但它们已经在古代传统山水画的基础上有了新的东西。“因为传统的雪景画主要施用留白法,故体现出了中国绘画传统理论中那种黑色体系的固定成法。也就是说在用黑的体系的技法来描绘以白为主体的雪景。……留白实质上表明了它只是一种对于由笔墨构成的主体的呼应、陪衬和补充的作用,同时也表明它难以作为画面的主体,正像黑色不能作为留出的白色空间的背景一样。……留出的空与虚的空白使雪的实体性无论如何也实不起来,而由于黑色的轮廓线那些被雪所遮盖的物体却怎样也虚不下去,……也正因为雪景画中白的主体与黑的体系的手法之间形成了最鲜明的对峙,并最大限度地突出了白的主体意识和暴露了黑的体系技法上的最薄弱的环节,所以雪景画才理所当然地成了一个白的体系的最佳突破口。”[ 胡东放著:《中国画黑白体系论》,北京:人民美术出版社,1991年,第286-288页。]这既是传统雪景画成为白的体系的最佳突破口的重要原因,也是传统雪景画的软肋——在传统雪景画中,雪不可能成为主角儿只能是配角,只是作为某种气氛的补充而已。因此,这样的留白法表现出的雪景只能是一种“虚”的雪景,而不是像于志学冰雪山水画那样的实实在在。同时,主要以明度色度而不是用笔墨来表现雪的留白法,与中国画传统的民族技法本质内涵具有相当大的差异。而弹粉法这种具有偶然性的成画方式与中国传统绘画那种胸有成竹的挥洒方式,其差异更是不言而喻。在古人那里,“不见笔踪”是“不谓之画”的。西画中的雪景画对雪的表现主要依据三种因素:①雪与其他物象的色彩差别;②雪与其他物象的明度差别;③静态雪的质感。这三种方法是西画中所谓写实手法的常用方式,而在传统雪景画中也用到了这三种因素,但传统雪景画的运用结果却是一种虚的白,并且这种“雪”往往与周遭空间物的关系不协调。在于志学冰雪山水画中更是都用到了这三种因素,但是由于矾墨的介入,使于志学的冰雪山水画像传统中国画的笔墨运用一样,实实在在地画出了冰雪,成为一种可以触摸的实的白,这就与传统雪景画形成了重要的或本质的区别。传统的留白法中的那块空白空间并不是一种特指,与雪没有必然联系。实际上,留白法创作出的传统雪景画中对雪的认识并不是从那块留白的空间中获得的,因为经渲染的这些留白空间具有一种相当抽象的多义性,或者说是不确定性。说这块空白是雪,其实是通过“感时花溅泪,恨别鸟惊心”的那种通感与移情的方式实现的,是一种联想或暗示后的视觉追加,有的甚至是需要画面上的题跋语来确定,譬如董其昌的《关山雪霁图卷》,能把此图作为雪景画的唯一标志也就是画的题跋中存在的那个“雪”字。因为通过留白法创作出的雪景画中的那块空白空间也可以代表除了“雪”之外的其他内容,譬如天、地、山、水、石、云、雾等等。于志学曾用留白法画雪,他的三舅坚定地认为那些留白“就是一些白石头”[ 参见于志学:《无悔人生》,郭怡孮主编、满维起执行主编:《当代中国美术家档案·于志学卷》,北京:华艺出版社,2004年,第188页。],也正是这句“白石头”的棒喝让于志学痛下决心,寻找到了画冰雪的新方法。

写意的手法与工笔的细腻在于志学的冰雪山水画中也构成一种相对性,中国画就其技术本质而言是线条,“黑的体系”中的线条是用墨色表现出的是具有各种意味的线条,而“白的体系”中的线条则是于志学发明的矾墨水痕线,所以无论是黑色的线条还是白色的矾墨水痕线,它们都是能够表现中国画本质特征的生命线。写意的手法与工笔的细腻都与这条生命线息息相关,但是两者所带来的画面意味和生命意趣是不同的,“写意的手法”所希望表现出的是画面所映寓的某种主旨,而“工笔的细腻”则希望表现那种哦能够触摸的真实所带来的某种联想。比如陈宇飞的《白桦林系列》的一些精细写实性表现,或许连油画也未必达到那种超写实状态,这就使得中国绘画的意态神韵与西方绘画的求实崇真相映成趣,并相互借鉴。同时,写意的手法与工笔的细腻在于志学的冰雪山水画中仍然属于一种写实范畴的绘画形式,它与抽象绘画也构成一种相对性存在。抽象是最大的写实,是写创造者心中的“实际感受”,表现创造者的内审美。抽象也是冰雪绘画发展的一种趋势,因为“抽象”的美学容量更大,抽象比具象更能够表现一种哲学之思和生命意境,所以说抽象是最大的写实,它写的是思维之实、观念之实;冰雪画的创作是用夹宣反面的画面作为背景,在正面进行收拾、补景,其实是“反者道之动”的哲学启示。换一个角度看,换一种方式看,实质上是换一种思想看,是“从心所欲不逾矩”地自由挥洒。矾墨线是一种规定,而破开矾墨水痕线的墨色则是一种信手而为,是一种真正的大胆落笔。正因为如此,矾墨水痕线成了活的舞者,成了有生命的白色精灵,将这张纸翻一个面就是另一种景象——冰雪画的大部分内容已经完成,再进行某些内容的添补和调整,是一种真正的小心收拾。原来这样一种简单的翻转,竟然有如此奇妙的景观,这或许也是冰雪画给我们的一种启示。当然还是需要“意在笔先”的一种构思,有时候还需要“翻来覆去”好几次才能创作出作者比较满意的冰雪画。尽管冰雪绘画的技法已经在于志学最初的几种技法的基础之上又有了长足的发展,又诞生了新的技法,但是冰雪绘画的基本程序仍然如此。把握了这种“相对”性,就能够得心应手、纵情挥洒,“从心所欲不逾矩”是于志学创作的最大法宝,他现在已经由必然王国进入自由王国,获得了创作和精神上的大自由。“墨有韵白有光”是冰雪相对论的最集中指向,也是冰雪画的最大理论基础。就像我们以前照相常常用到的胶卷,底片与照片恰恰形成了非常相对应的反差,照片上的黑正是底片上的白,而底片上的黑正是照片上的白。“墨有韵白有光”是于志学从冰雪山水画的技法层面上升至理论层面的一种提炼,“传统尚黑,老子以把‘玄’作为一种黑色引申为静默、超然的象征,黑的体系的核心是韵,所以我提出‘墨有韵’,而冷文化是以白为主体,它的审美核心是‘白有光’,光是物质之极所在,原子核分裂在一瞬间产生了高能物质时所迸发的就是光。光是宇宙之神,光开万物,万物皆有光,万物皆有灵,这就是我们说的佛的那种无色界的境界。”[ 《于志学冰雪画工作室访谈》,卢平主编:《冰雪画派》(上),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第369页。]至于“万物皆有光”是不是“佛的那种无色界的境界”,我们不去追问,但是有灵或有生命意义的物质肯定是有光的,通常讲,光是人类眼睛可以看见的一种电磁波(当然也应该包括人眼看不见的红外光和紫外光)。而在绘画艺术中,我以为还有一种意念中或感觉中的光,于志学冰雪山水画中的矾墨水痕线很大程度上就是一种感觉中的光,这种光并不像油画中的各种光线那样有确定的位置。尽管如此言,但于志学冰雪山水画的确以前所未有的样式让人们感受到了水痕线的光芒,并由此为中国画白的体系找到了强有力的佐证,同时使中国画的黑与白更有效地调和在一起。所以说,“冰雪山水画的问世,不但填补了中国画表现领域的空白,也对传统中国画技法起到了划时代的推进作用。”[ 张家纯:《江山代有才人出 各领风骚数百年》,卢平主编:《冰雪画教学》,北京:线装书局,2008年,第243页。]这种推进作用还在于,它让中国画的黑白关系产生了可以转化的巨大空间。我们知道,中国画中黑与白这两种颜色是主要的一对颜色,这两者的关系也构成了黑白体系的最基本和最重要的关键。从传统意义上讲,中国水墨画其实就是从另一个侧面强调了中国水墨画的“黑”本质,也即是说水墨画中所体现的黑的体系实际上呈现给我们的是“黑主白宾”的关系。这种“黑主白宾”的基本样式主导了中国画的主要样式,并且也算是约定俗成地确立了中国画黑白体系中黑白的固定关系。从阴阳观念上看,既然有黑的体系的存在,就应该有白的体系的存在,这是由阴阳的对立统一关系和互根性所决定的。阴阳根本律揭示了任何事物的存在都是成对的,也是相对的,正如有男就有女,有远就有近,有黑就有白等等,尤其是只有具有相对性的矛盾双方的存在才可能产生出新的生命物质。既然可以“黑主白宾”,那么当然可以“白主黑宾”,“黑主白宾”的“黑的体系”也就成为了“白主黑宾”的“白的体系”的逻辑起点,它们也构成了冰雪相对论的重要部分。

传统意义的山水画主要是南方山水画,也就是说是没有东北山水画的。而传统的雪景画更是无法表现北国风光的,面对林海雪原,传统技法只能望雪兴叹而无法表现。所以,传统意义的山水画是没有真正北方山水的,相对于于志学所创立的冰雪山水画而言只是一种“暖”山水,是一种暖文化质的艺术表现形式,与真正的冰雪山水形成一种相对论。“冰雪画是冷资源、冷文化质的主要存在形式,是黑白视觉感知的最佳艺术模式,反映了宇宙间永恒的自然之‘道’和黑白之间的艺术张力,以及中国画黑白体系中的两种艺术语言之间的互补。”[ 张军:《冰雪画黑白艺术的视觉感知》,卢平主编:《冰雪画派》(上),哈尔滨:黑龙江美术出版社,2010年,第419页。]绘画也好,书法也罢,艺术作品的诞生大概一直都是制造矛盾和解决矛盾过程完成后的结果,主要处理的就是相对性因素之间的矛盾,使这种“相对性”变成一种“相关性”和“共生性”,成为一对生死相依的搭档。一般讲,这种相对性因素之间的矛盾张力越大,其美学容量越大,也越能引人入胜和耐人寻味。我们的祖先用“阴阳”进行了最好的总括,并讲“一阴一阳谓之道”,阴阳之变是宇宙万物变化的根本,这恰恰是因为阴、阳之间的相对性。简言之,“道”者,根本规律也。对于志学的冰雪山水画,我们尝试以这样四句话进行一个小小的归纳:“淡墨矾水雪,浓墨黑水真,黑白两分明,冰雪胜实景。”这便是用矾墨对黑、白进行新的处理后的新的绘画样式,是冰雪“相对论”。

冰雪之“相对”归根究底是黑白之“相对”,是传统方式与现代手法的“相对”,是一种观念的“相对”。

郑重声明:本网为冰雪画派唯一官方网站,凡和本画派相关的文档、图片等所有信息均以本网发布的信息为准。未经画派和本网同意,任何单位和个人不得借用本网信息从事和冰雪画派相关的任何活动。如有盗用本网信息从事各种活动的,我网均不予以认可,并保留追究其法律责任的权力,如需转载,请标明出处。