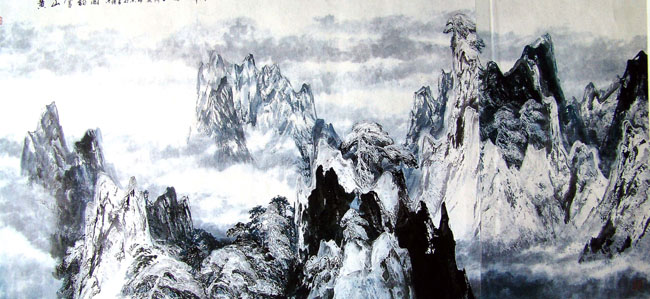

2002年 黄山雪韵图

雪染黄山亦有情

——于志学画黄山访谈录

卢平

卢平:于先生,您的冰雪山水画在中国美术界已被公认是有相当影响的画风,大家很熟悉您笔下的北国风光。这次在中国革命博物馆展出的“神州风采——世界遗产在中国”的展览上,您创作了两幅表现黄山之冬的作品。看得出您在表现黄山冰雪时和表现北国冻土地带的冰雪所用的艺术语汇是有很大不同的,请您谈一谈。

于志学:这次展览,是一个命题创作,我接受的任务就是描绘黄山冬景。对我来说,我创作的对象改变了,我就要重新研究它的特质。要想研究,必须得了解,熟悉了才能深入,深入了才能找出特点。历代画家很多人画黄山,有人说就其画风而言,石涛得黄山之灵,梅清得黄山之影,弘仁得黄山之质。那么我画黄山,我的艺术追求是什么?我想我所要追求的,是要画“黄山之韵”。当然,我现在的作品离这个目标还有距离。要想得其韵,就要把黄山的状貌吃透。我是把黄山的雪景和北国大兴安岭的雪景对照起来研究。我通过两者之间的比较,总结出“雪是大自然最好的天然雕塑师”,它可以改变自然界中物体的形状,如黄山的松树落雪后貌似伞状,而大兴安岭的杉松落雪后则为塔状;黄山的山呈竹笋样,群峰耸立,而大兴安岭的山呈包裹状,浑圆一体等等。过去大师画黄山,因为不是表现黄山的冬景,都是用传统的“披麻皴”“解索皴”为主,我要突出黄山的冰雪,既不能照搬传统的语言,也不能重复自己画北方冰雪的语汇,只有再进行新的创造,才能真正表现出黄山的文化特质和它的魅力所在。

2003年 黄山雪夜图 68136

卢平:您方才谈了您在表现黄山冰雪时又冲出了自己画北国冰雪的模式,重新寻找和创造新的语言,这是非常可贵的。因为我们经常可以看到画不同的地区,使用的是完全相同的手法这一现象。您的黄山雪景,在这方面给人一个很好的启示。

于志学:其实,每一个画家从内心的主观愿望来说都希望能创造出更多的语言,表现丰富多彩的世界,因为不同的地方有不同的地貌和特征,用千篇一律的手法是不行的。但为什么很多人突破不了自己的单一模式,不能发展出更多的变化,就在于创造新的语言不是轻而易举的,冰冻三尺非一日之寒。这种长期的求索和磨炼,是很痛苦也是很寂寞的。我们所说的绘画是寂寞之道,道理就缘于此。不仅要耐得住寂寞,潜下心来,还要不怕失败,创造一种新样式,要经历无数次的失败,要能够承受得住失败的挫折和打击。作为艺术造诣很深的画家,这是必由之路。我们说在中国美术史上的那些画坛巨擘,他们的成功,都是从这条路上走出去得越多,体验越深,积淀越深厚。

2003年 素染黄山 68136

卢平:您是当代中国画坛一位学理型画家,不仅创造了自己的绘画风格和样式,还在美术理论的探索上提出一些自己的观点,您在创作黄山冰雪时,有哪些学术性的思考?

于志学:我画黄山,并不是因为我要参加这个展览,画黄山一直是我创作计划中的项目之一。它最初始于1995年,当年陈传席教授主编一部《现代名家画黄山》画集,向我征稿,使我原先有过的不很成熟的想法一下子明确起来,我决定把黄山作为冰雪山水画在解决完北半部和“三极绘画”(南极、北极、中极珠穆朗玛峰)之后的第三个课题。古人云“绘画之宗,山水之首”。中国幅员辽阔,山水画家把游历名川大山作为陶冶性情和师造化的主要手段。黄山之美,令天下人赞叹。不仅有“薄海内外无如徽之黄山,登黄山天下无山”之说,更有“五岳归来不看山,黄山归来不看岳”之言。历代著名学者和大诗人登黄山,在明清以后,黄山更是文人雅士的最爱。新安画派画黄山,宣城画派画黄山,石涛就住在黄山脚下画黄山,还有孙逸、查士标、石溪、程邃、戴本孝都画黄山,现代画家更不用说。我想历代画家画黄山的重要意义有三点,一是黄山是居中国的名山之首,中国的山水画家要表现一种崇尚自然的哲学思想和情怀,只有表现出中国大地最美、最神奇的景致才能充分表达出中国画家的人文精神;二是在明代晚期,因为皖南的富庶,文化发达,出现了很多画家,他们和黄山有着密切的联系,故而黄山有着深刻的传统文化内涵,大家都不约而同地要去拜访它;三是由于黄山的特殊性,所以提升了它的文化价值。在联合国批准的我国28个世界遗产中,文化遗产是20处,自然遗产是3处,文化与自然双重遗产只有4处,其中就有黄山。说明黄山是既有中华民族博大精深的文化精神又有大自然天造地设的风光特色。这样一个圣地,画家怎能不去画它。我画黄山,是因为我发现历代大家表现的黄山都是黄山的春、夏、秋,没有表现出黄山的冬天。可能是我对雪的偏爱,在我看来黄山的冬天是最美的,是真正的人间仙境,那种玉树凌空、琼华烂漫、晶莹璀璨的美好景色如果不能用画笔表现出来,不仅是中国画家的遗憾,也是中国画的遗憾,同时也对不起大自然恩惠给我们华夏儿女的这块瑰宝。所以我一定要把黄山冬天的美好景象反映出来,要填补历史上没人画黄山冰雪的空白。

2002年 黄山雪雾图 17696

卢平:您当年创造冰雪山水画,就给北方冰雪赋予一种文化内涵,冰雪文化已成为北方文化的重要组成部分;后来您又表现了北方先民,通过给北方始祖造像反映北半部的祖先原始的、野性奋争的精神;现在您又在表现黄山,还有什么新的思考?

2003年 雪梦黄山 13668

于志学:在中国山水画的历史上,由于人文、政治、环境、地域等因素影响,尤其是明董其昌以来,“崇南贬北”之风逐渐形成并继而演变成中国文化一直是由南方向北方传递的态势。现在我用创造黑土地的精神和符号去挖掘南方文化的内涵,用崭新的样式去表现南方的雪景,不单是一个改变了表现对象和题材的问题,而是站在美术史和文化史的高度来看,这是对长期以来传统文化观念的一个挑战。通过画黄山冰雪来进行我过去提出的“文化反流”学术观点的一个实践。历史是在不断前进和发展的,文化现象也是要不断变化,一个地区的文化态势可以由弱变强,是一个动态的发展变化过程。我相信北方文化具有的强大生命力和覆盖力,将来北方文化会传播到南方,让南方人接受。现在世界大文化的潮流正由温带向寒带转移就是一个佐证。

摘自《东方艺术》2003年第3期

本文作者卢平简介

卢平,1957年生于哈尔滨,祖籍辽宁省盖县。1975年下乡插队。1977年考入哈尔滨医科大学医疗系,1982年毕业,获医学学士,为黑龙江省医院主任医师。 2002年后转行,就读于中央美术学院美术史系,获文学硕士。现为冰雪画艺术研究会秘书长、于志学美术馆研究员,曾著有《中国名画家全集于志学》 《于志学艺术思想研究》 《于志学艺术世界刍议》,主编了《东方艺术于志学专刊》 《文化时空于志学专刊》 《当代中国美术家档案于志学卷》 《冰雪画教学》、《冰雪画教学Ⅱ》《荒原劲草》 《冰雪缘》 《冰雪恋歌》 《冰雪画派》 《冰雪山水画论2》 《名家笔下的冰雪山水》 《美术人生 于志学》 及多种画集,并在国家级、省级专业期刊发表了百余篇文章。

郑重声明:本网为冰雪画派唯一官方网站,凡和本画派相关的文档、图片等所有信息均以本网发布的信息为准。未经画派和本网同意,任何单位和个人不得借用本网信息从事和冰雪画派相关的任何活动。如有盗用本网信息从事各种活动的,我网均不予以认可,并保留追究其法律责任的权力,如需转载,请标明出处。