1996年出席中国文学艺术界联合会第六次全国代表大会和中国作家协会第五次全国代表大会

有志者,事竟成

——从于志学笔名“干城”说起

卢平

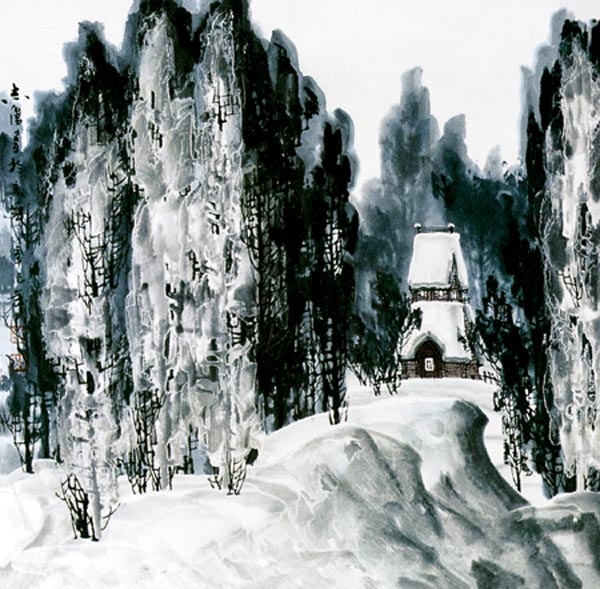

“干城”是著名国画家于志学的笔名。于先生的国画,尤其是他的冰雪山水画,以其独创的技法、特殊的笔墨和独到的艺术魅力受到国内外的广泛赞誉。熟悉他的朋友都知道,在于先生的画作中,常盖有题为“干城”的压角印,这是他为激励自己在征程上不畏困难百折不挠的斗志所起的笔名,也是他在事业上不达目的誓不罢休的坚强意志的真实体现。

于志学的这种顽强精神可以从他的少年时期追起。于志学的童年是在塞北大荒原一个偏僻的贫寒农家度过的。祖祖辈辈恪守着庄稼人靠地吃饭的根本。他作为长子,祖父曾把发家致富、兴盛家族的希望寄托在这位长孙身上。当同龄的孩子背着书包上学的时候,他却在荒原草地上赶牛放马。因为家境贫困,三十几口人的大家庭,祖父需要统筹管理,不允许于志学花钱读书,要下地干农活。母亲面对儿子要上学的要求,只能无奈地摇头偷偷地落泪。于志学不甘心命运的安排,他靠着在外打工的表舅带回的课本和教会的几个大字,每晚放牛回来,都在昏暗的油灯下苦读。每次被祖父发现,都要骂他“点灯熬油败坏家”。小于志学没有屈服,不管每天放马多累、多困,晚上都要坚持看一会儿。终于有一天,祖父在门外窥视小志学趴在火炕上一字一顿地念书,看了好一会儿后,大概是被小志学那股倔强劲儿所感动,他突然破门而入,一把捧住孙子的头:“胡站,你那么想读书,那就念吧。”就这样,母亲把自己当初陪嫁的一副耳环卖掉,送于志学读书。那一年他已经十岁了。

2000年庆祝黑龙江省画院成立二十周年举办于志学画展

由于家境贫困,于志学的小学、中学和高中读得很坎坷,经常因交不起学费和学杂费被迫辍学,回到家里务农,学编草席,养家糊口。由于自幼受到喜爱绘画的三舅、肇东中学美术教师王修治和俄罗斯籍外文教师索克洛夫的影响,他深深地爱上了美术专业,高中毕业时不顾老师们让他报考理工科院校的建议,执意要去哈尔滨进入美术院校深造。家中所有人都反对他学画,他坚持要出去闯荡,父亲实在拗不过他,只好同意。于志学带着家中仅有的买口粮的30元钱,来到了哈尔滨。

2000年庆祝黑龙江省画院成立二十周年在黑龙江省展览中心举办于志学画展

到了省城,于志学马上就去参加东北美专的考试。他第一次走进大城市,找到考场时就已经迟到了一个多小时。监考老师见到这位风尘仆仆的乡下孩子,破例同意他进入考场。望着前方墙上挂着的石膏头像,于志学像发现新大陆一样惊奇。他从未见过石膏像,根本就无从下手。监考老师看出他很伤心,劝他先去哈尔滨春华美术学校补习,明年再来报考。

于志学没有亲属,没有住宿的地方。他只好半工半读,白天上午上课,下午“拉小套”,晚上就到拥挤不堪的火车站候车室栖身。忍受嘈杂的喊叫声,浓重的旱烟味,躲避着执勤民警追撵,冬天还要忍受寒冷的北风刺骨地侵袭。父亲知道他为了学画遭受的艰辛苦难,一个劲让亲属把他带回老家,他坚决不肯。他下定决心,再苦再难也要坚持下去,此生一定要当个画家。

2000年于志学在冰岛北极圈朗格冰川

经过几年的不懈努力,终于被黑龙江画报社破格录用为美术编辑,走上了专业美术道路。

几年的时间,于志学的工作很有起色,他也成为当时很有前途的、年轻的连环画画家。但他心中的主要目标是要表现故乡的冰雪之美。他白天要工作,研究的时间只有在晚上,经常是几天几夜不合眼。几年过去了,仍一筹莫展。领导批评他,不按传统的方法画雪是不知天高地厚,古人都没画过,你于志学就能画出来,还是好好地搞老本行连环画创作吧;同事们嘲笑他,连美术院校的大门都没迈进去,还要超越古人搞创新,真是异想天开。面对着盆盆冷水,他没有动摇。苍天不负有心人,他又经过几年反复探索实践,终于从改变中国画调剂入手,解决了表现冰雪山水的语言和技法难题,把“在白纸画白雪不用白粉”的奋斗目标变成了现实,他找到了打开北国风光大门的钥匙。

这一成功极大地鼓舞了于志学的斗志,但他很快地又发现了画面发灰、墨韵不足的新问题。正在他要进一步研究解决这个问题时,“文化大革命”开始了,他作为黑五类和修正主义文艺路线黑典型被隔离反省,失去了绘画的权利。于志学为了不让自己多年研究的成果前功尽弃,他把已经摸索出的经验和技法偷偷地传授给一位“根红苗正”的同事,希望他能继续搞下去。

2001年 于志学 玉树瑶华 68x136

几年过去了,他没有看到那位同事在画雪方面的突破和进展,他不甘心他的研究半途而废,他不服气大半个北国风光不能被淋漓尽致地表现,他要继续完成他未竟的事业。这时一位编辑朋友童成,得知他要去大兴安岭,要重振旗鼓,就为他起一个笔名“干城”。童成说:“‘干城’是我国古代战国时期的一位名将,兵临城下,威武不屈,有过人的胆识和高尚的气节,符合你的秉性;另外‘干城’又是‘干成’的谐音,预示你的事业一定能干成。”

正如于志学的笔名所寓意的那样,1972年他又来到了大兴安岭,来到敖鲁古雅鄂温克民族中间。塞外的冰雪世界,神秘的大自然赋予他神奇的智慧和灵感。他发现了“雪地里的河水总是黑的”这一大自然的奥妙,他把从大自然中得到的启迪大胆地应用到他的绘画中去,终于攻克了画面不能上重墨的难题。“四人帮”粉碎后,文艺园地出现了百花齐放的新局面,思想解放成为时代的呼声,也催生了冰雪山水画的诞生。1979年于志学的作品获得全国美展三等奖;1983年他的名字最早进入了英国伦敦出版社中心的《世界名人录》;1988年他又作为亚洲画家的唯一代表出席了第十五次世界文艺大会并获得了美国传记中心授予的“金钥匙”奖牌……

2001年-炊烟初熄 68x68

他成功了。他凭着自己高远志向,靠着“干城”的这种精神,不断触碰人们对传统约定俗成的认知,终于创造了中国绘画史上前所未有的新画种、新画派。从于志学的笔名,我们又一次领悟古人说的“有志者,事竟成”的成功真谛。

摘自《西藏日报》1998年5月2日

2001年-春融系列

2001年-圣殿祈祷 68x68

本文作者卢平简介

卢平,1957年生于哈尔滨,祖籍辽宁省盖县。1975年下乡插队。1977年考入哈尔滨医科大学医疗系,1982年毕业,获医学学士,为黑龙江省医院主任医师。 2002年后转行,就读于中央美术学院美术史系,获文学硕士。现为冰雪画艺术研究会秘书长、于志学美术馆研究员,曾著有《中国名画家全集于志学》 《于志学艺术思想研究》 《于志学艺术世界刍议》,主编了《东方艺术于志学专刊》 《文化时空于志学专刊》 《当代中国美术家档案于志学卷》 《冰雪画教学》、《冰雪画教学Ⅱ》《荒原劲草》 《冰雪缘》 《冰雪恋歌》 《冰雪画派》 《冰雪山水画论2》 《名家笔下的冰雪山水》 《美术人生 于志学》 及多种画集,并在国家级、省级专业期刊发表了百余篇文章。

郑重声明:本网为冰雪画派唯一官方网站,凡和本画派相关的文档、图片等所有信息均以本网发布的信息为准。未经画派和本网同意,任何单位和个人不得借用本网信息从事和冰雪画派相关的任何活动。如有盗用本网信息从事各种活动的,我网均不予以认可,并保留追究其法律责任的权力,如需转载,请标明出处。